9 月 26 日中午 12 時於東華三院文武廟舉行每年一度的秋祭大典。周年的秋祭典禮花牌,並張燈結綵佈置。按照傳統,東華三院董事局每年於文武廟舉行隆重的秋祭儀式,酬謝文武二帝,同時為本港市民祈福。

建於 1847 年的東華三院文武廟具有重要的歷史和文化價值,早年更是香港華人議事及排難解紛的場所。古物事務監督根據《古物及古蹟條例》於 2010 年 11 月將東華三院文武廟列為法定古蹟,為港九諸廟之冠。其秋祭大典自 1957 年起每年舉辦,祭禮包括降神禮、初獻禮等,歷年來均吸引不少官紳名人及市民慕名前來觀禮,更於 2014 年 6 月被列為香港特區政府”香港首份非物質文化遺產清單”的項目之一。

東華三院文武廟2024年秋祭|圖源:橙新聞

在政府保育行為以外,祭祀、禮神的行為,仍然在香港這座的各個角落發生著——

香港的鵝頸橋底、灣仔洪聖廟、油麻地榕樹頭,或是一些廟宇都特別設有打小人服務,而其中最有名的便是鵝頸橋底。雖然打小人一年365天都能打,不過最佳日子是二十四節氣的“驚蟄”,一開始是因為驚蟄期間春雷響起,會驚醒冬眠中的害蟲,危害農作物,因此農民會用鞋打害蟲,後來漸漸流傳變成打小人的習俗,驅趕不好的人事物。打小人通常會在陰暗的地方進行,像三叉路口、橋底、路邊或是山邊,因為比較容易招鬼神或是煞氣大。

鵝頸橋底打小人|圖源:網絡

三月三的時候,鵝頸橋底打小人的的隊伍可以排至軒尼詩道或登龍街。繁華商圈車人流中的香火,共同構成了香港的獨特景觀。

當傳統遇上現代

說到份量足以代表香港獨特景觀的地標,則不可不提到位於皇后大道中和德輔道中之間的匯豐總行大廈。風水文化中,獅子是保衛者、象徵著財富和社會地位。而匯豐總行大廈大門正前方擺放的兩座青銅獅子,據說便是出於此考慮。

但這對獅子的“功力”似乎未至全能。1989年,出自美籍華人設計師貝聿銘之手的中國銀行大廈落成後不久,匯豐股價一度跌至歷史低點。據傳,匯豐內部認為中銀建築物從風水上帶來“負能量”,形容其外型就恰似一把刀刃直指滙豐。作為回擊,匯豐則架起兩門大炮,並對準對方,一場“風水大戰”便這樣在金融中心這塊“必爭之地”無聲上演。

匯豐銀行與比鄰而居的中國銀行大廈|圖源:網絡

自上世紀八十年代以來,獨具香港特色的風水文化逐漸步入鼎盛,逐步演變為本土規模化產業。在香港,這類建築物的外觀變化通常均經過堪輿,同類諮詢的價格以面積計,如今單價每平方英呎約在8至30港元。按照如今香港新建築項目的平均呎數 ,每個項目的“風水成本”從100萬港元到幾百萬港元不等。Patrick解釋,人天生有直覺會挑地方生存,“但在石屎森林下成長的我們,可能已經忘記了先天本能,需要靠風水來調配我們的磁場。”

“十間大上市公司,有九間都會水會用風水術,每年都花重金改動,富人比平民更信天命。人信科學,但你看不到的並不代表不存在,只是我們受三維空間所限,智慧所限,令智慧不能達到更高的水平,看不到‘風水’。” 如今提供命理諮詢服務的Patrick告訴記者。

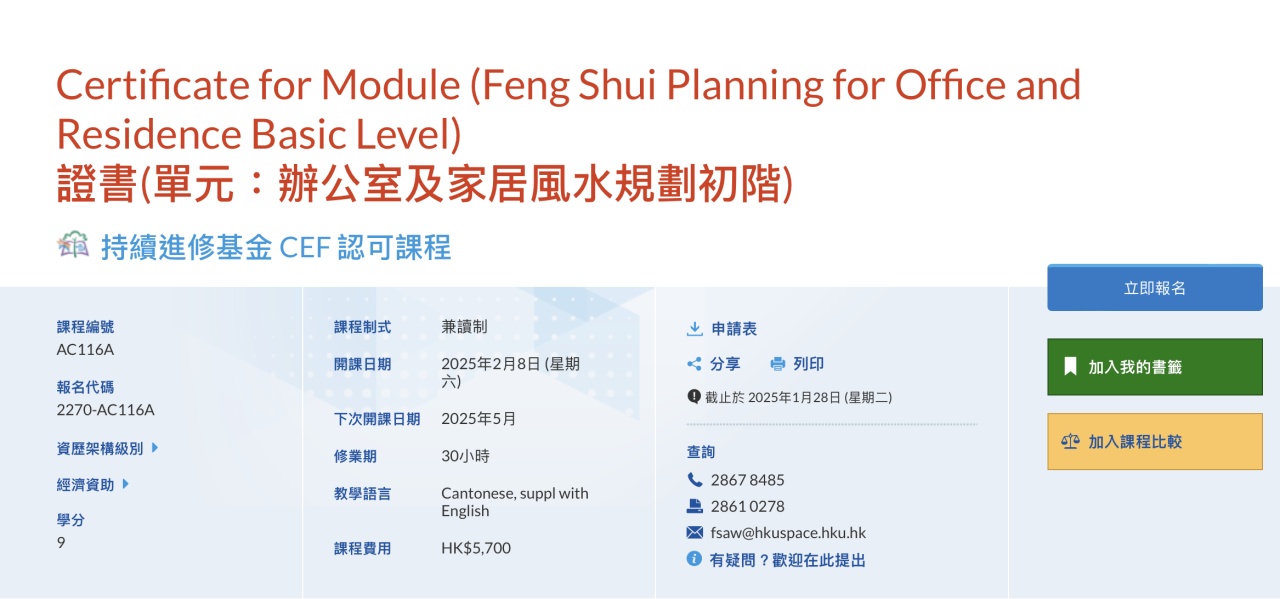

香港這一高度繁榮的現代化經濟體的城市空間仍然保留著非常堅固的“傳統”——許多外國人對此感到驚奇,甚至在直屬於香港大學的香港大學專業進修學院HKUSPACE提供有辦公室及家居風水規劃初階證書課程。這種雙重的幻妙重現在金融中心的腹地,成為現代與傳統相“fusion”的地界。

香港大學專業進修學院提供有辦公室及家居風水規劃初階證書課程|圖源:網絡

而這點也體現在新一代的生活理念上:許多年輕人不篤定信教,但對本地的迷信習俗持開放態度。

Patrick曾經從事過娛樂圈,他向記者透露,一般公司都會改動藝人的生日,甚至乎歲數。主要是隱藏藝人的真實歲數,其次為了隱私問題,也有可能是“辟邪”,因為娛樂圈是偏門行業,普遍都很信命運禍福,有時“寧可信其有”。

他曾試過一個藝人同事生日,和其他朋友按官方公佈的生日買蛋糕慶祝,最後這位藝人朋友說他的生日是早兩天,公佈的日子是假的。最諷刺的是,網上很多師傅喜歡討論明星八字,而且藝人朋友官方生日,亦正正被他們曾經討論過,“好格局!好命!” ,而根本生日是被誤導的。因此Patrick表示“切勿亂信網上資訊”。

但似乎無阻有需求的人“somehow do something”的熱情。於對於的畢業於港大工程系的Katherine Ng表示,自己是黃大仙的常客。“每次做人生重大決定,包括當初揀engineering科前,我都會去黃大仙。黃大仙從不會令你失望。”和理髮一樣,她甚至有固定的解籤師傅:雲姑。Katherine亦提到,畢業後進入工程公司,全公司不分男女、不論老少,“都好信呢個嘅,每個人辦公台擺嘢都有講究”。

當理想遇上現實

“窮有窮辦法”,風水並不一定需要很昂貴的投入。即便如匯豐中銀大價錢請大師堪輿,也有最經濟的方法,便是如Katherine提到在某些地方擺放風水飾物,連作為職場新人Katherine亦能夠“無痛”負擔。據信無論是植物還是擺件,只要按照規則擺放,均能被用來吸收負面能量,並驅走疾病和厄運。

“上班和上進之間選擇了上香;求學和求職之間卻選擇了求佛” 。風水、塔羅、《易經》、求籤⋯⋯在無法完全掌控自己的生活的情況下,新一代的香港人傾向求助於超自然,以獲得一種對周遭環境的“控制感”。

有說法認為,香港社會的高度競爭環境促使新一代年輕人甚至比長輩更加迷信,以此增加氣運與機會。Katherine向記者介紹,根據她從專營佛學內容的YouTube頻道製作影片介紹衣著與風水學間的關係所了解的,五行各自有其屬性和代表的顏色:“金”屬性剛硬、堅定和高貴,對應財運或財富,代表色為金色和白色;“木”主成長發展,對應事業運,代表色為青色和綠色等。根據風水,當日出街衣衫的顏色、所用飾品的質地均有講究。“雖然我都認為係心理作用,但畀我啲積極嘅心理暗示,生活得更有信心,又都何樂不為?”

有專營佛學內容的YouTube頻道製作影片介紹衣著與風水間的關係|圖源:網絡

但增加氣運與機會的心理暗示,穿什麼顏色、用什麼物品改運就夠了嗎?

在網路平台與預約問卦的客戶的交流過程中,Patrick發覺,年輕人算命越趨頻繁與“躺平”思想有關。因為貧富懸殊差距擴大,網絡平台展示著許多人不同的物質生活,窮人在看富人炫富,“禍福”感越來越能呈現在生活上。“人以群分,平台看到不同人的生活模式。彷彿命運已經刻在屏幕上,有人天生食父母之祿,有人輕而易舉在上運之搖身一變千萬富翁。有人每天工作20小時,為‘五斗米折壽’。大家都想得到一個合理答案,大家都想看到公平,但大家都失望。大家都想調整和管理自己的期望。”

在這種落差之間,Patrick一貫的做法與印象中的“問卜”不同,“我不會叫他們穿什麼顏色,用什麼物品改運,反而我是道出他性格的缺陷,阻礙成功的根本原因,用心理套在八字術數幫助問命者。傾向用心理治療,多於命運改運之說。”

“我們人類受五行支配,產生五行強弱多寡,形成性格的特長和短處,八字就是性格,我深信改運不如改性格,說是成功的鎖匙。”

職業諮詢師、易經塔羅師Joven Mak在接受香港V專訪、分享對於易經能如何“療癒”年輕人時表達了類似的看法。Joven港大讀 Law 出身,初時目標與一幫法律同儕相類,是成為家事或刑事律師,然後“發大達”。然而機緣巧合下,出於對文字工作的熱愛,Joven進入傳媒業,成為《CosmoGIRL!》總編輯,主打面向青年少女的內容。每封讀者來信,Joven都用心回答,同時亦開始留意並關切青年人的精神生活。

離開 《CosmoGIRL!》 後,Joven更頻繁地幫大學設計工作坊、幫 MBA 同學做職業諮詢,做個人輔導同企業培訓。在考取相關資格後,如今Joven更是“瞓身”投入職業輔導及諮詢業,用“潛意識圖卡”與《易經》幫助年輕人面對未知人生。

對於職場求生術,Joven有自己的思考與理論。在而Joven認為,“潛意識圖卡”與《易經》則是將這些抽象理論具象化,更好地傳達到尋求建議的青年人處。在Joven看來,《易經》並非給求卦者一個確定的答案,如“我明天就要分手”;“我今天就要辭職”,更非“聽命於此”,而是幫助個案釐清現況,看清自己的癥結,並鼓勵其與諮詢師一起解決問題,向未來進步。

社會環境的不確定,前途的選擇的不明朗,都搖晃著年輕人的心情。他們需要一把刻度尺,解釋不為他們所能“控制”的事情——哪怕他們並不完全明白為何刻度之所以為刻度。

“我宜家慢慢學習緊順勢而作。” Katherine向記者表示。“改變你能改變的。接受你無法改變的,也許能讓我少作一點無用功。”

人生自有定數。她說自己相信命格八字四柱、紫微斗數。但她也相信慈悲和善是永恆的力量,“惡人惡的東西早晚會下地獄”。而這樣的觀念反映在,則是“日拱一卒、功不唐捐。”

當“超自然”遇上金錢

這類服務對人的心靈指引作用聽起來玄幻而美妙。但一旦涉及到錢財,很多時候情況則變得赤裸裸。“談錢始終尷尬。但既然購買服務,我即有權利去bargain(講價),攞對於我比較抵嘅價格。” Katherine說。

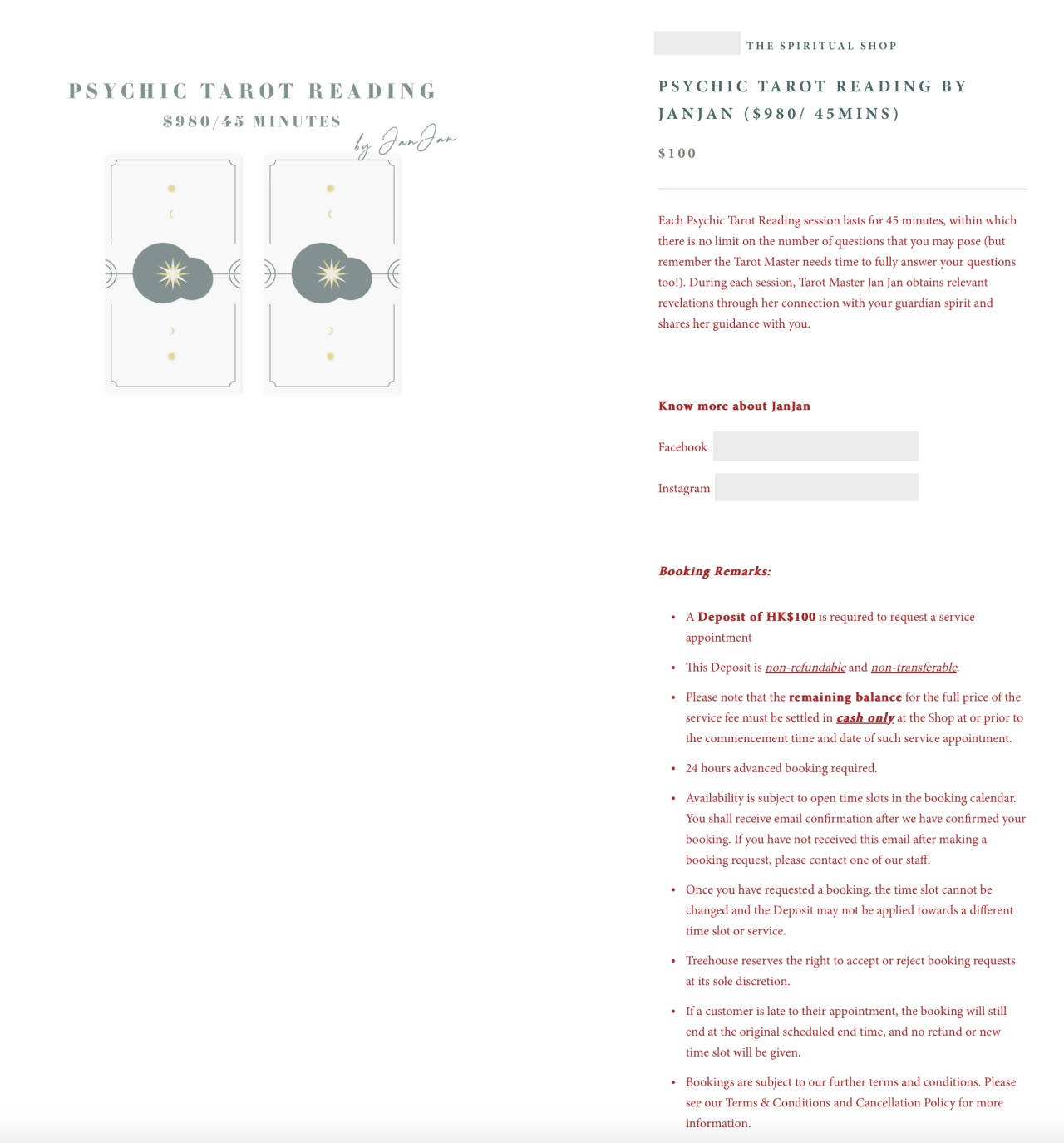

在香港,類似的諮詢服務要價不菲。 45分鐘的塔羅占卜服務,商戶要價可以高至950港幣。訂金100不退,尾款只接受到店現金支付。

提供相關占卜服務的網絡商店的商品描述|圖源:網絡

堪輿服務的過程也無可避免地令金錢牽扯其中。無論是對於“發達”的嚮往,還是與“大師”。走數、講價的行為。在市場化的問卜中,也每時每刻地發生著。

新冠疫情三年,不少商業的經營模式發生著變化。在香港本土特色的 “風水相命” 文化產業,不少入行幾十載的資深術數師傅開始將傳統占卜過程搬移至個人社交媒體、官方網頁,為廣大客戶持續提供在線問卜服務。

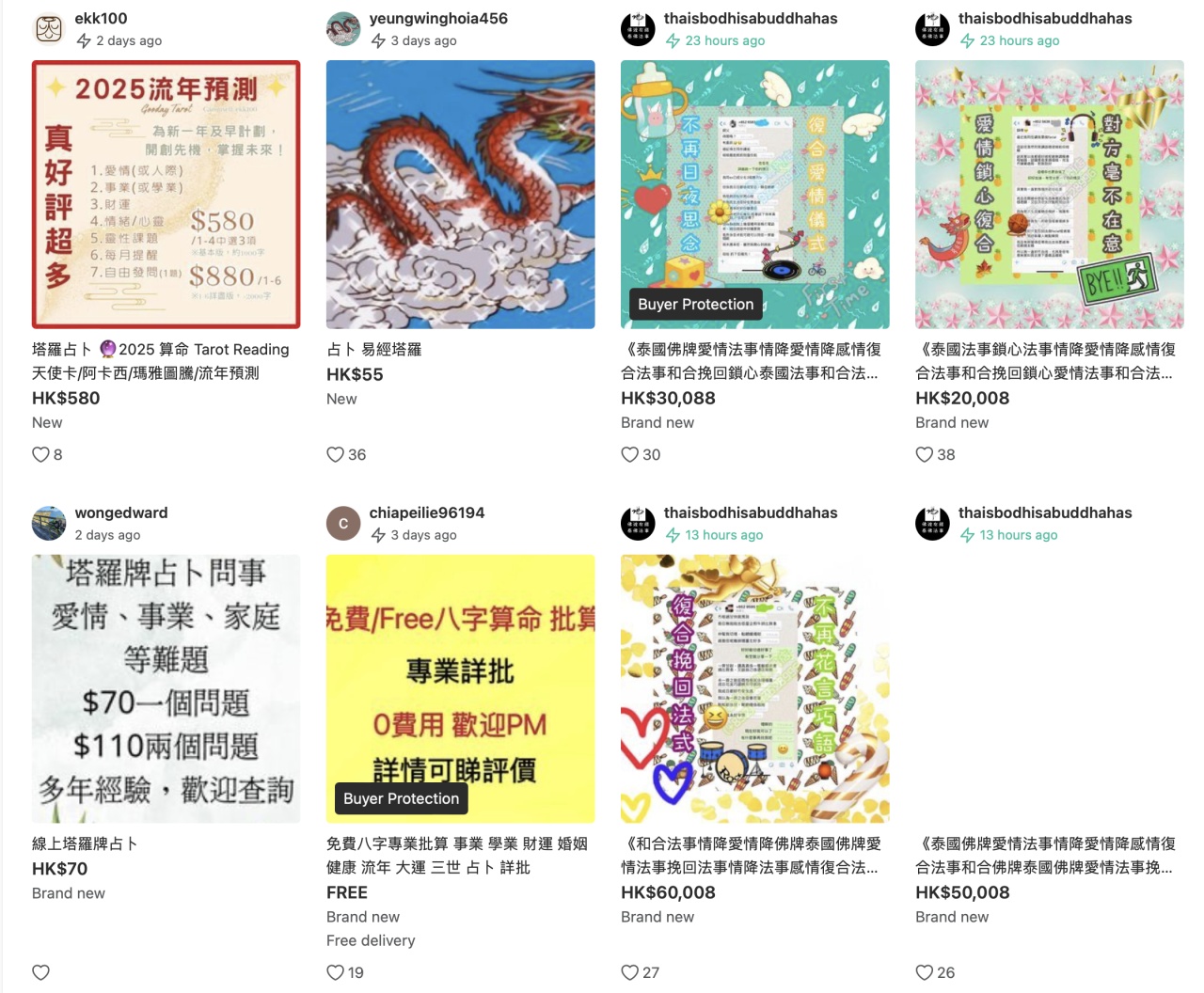

在香港最大的二手交易平台Carousel上,相關商品頁面濟濟一堂,價碼豐儉不一。既有以“免費”字樣徠客的頁面,也有標價達到驚人的五萬港幣的條目。

交易平台上相關占卜服務的商品頁面|圖源:網絡

但風水相命因其本身具備的特殊性,往往需要術數師與問卜者面對面接觸,施行線上算命面臨的最大挑戰,便是如何保證其準確性。由於隔著屏幕,雙方不能實時交談,從風水占卜方面而言,便缺少了相當程度的氣場感知和儀表觀瞻。Patrick的客人一般亦都在網上認識,大多數客人看過其文章,了解到他的為人和技術,便來查詢價錢,然後安排時間諮詢。但有少數客人會要求先“試盤”,如“你能猜到我過去嗎?、我是什麼工作?、我的六親是怎樣?”有些更會吹毛求疵要求準確精準地形容。

Patrick能理解到顧客的疑心,形容他們可能之前試過不準確的師傅或諮詢過程不愉快,而且諮詢費用亦不菲。所以不會主動要求顧客先付款,等把整個兩小時諮詢完成後,顧客再主動付款給他。但也遇過客人沒有禮貌,不預約直接找他“試盤”,要Patrick說他的過去,Patrick都直接婉拒。“如果疑心太重,性格太負面的,其實沒有諮詢的意義。但他鍥而不捨,不斷想預約時間,最後還是不完美地進行諮詢。”

除此以外,許多諮詢師更是忌諱談錢,認為潛在顧客的“講價”行為將自己提供的服務等同於街市售賣的餸菜,從而拒絕任何與之討價還價的顧客——至少公開聲稱如此。

而許多身心靈的範圍似乎延伸至單純的諮詢服務提供之外。 不少開始推出各式與靈能相關的“周邊”,以“改氣改運”為賣點。

交易平台上相關占卜服務的衍生商品|圖源:網絡

涉及實體的商業活動,則會埋下更多爭議的伏筆。不少顧客發現,自己從本地諮詢師處購得的開運風水物件,來源卻是“淘寶集運”。Katherine就表示,自己曾在廟街向一位擺攤設檔的師傅諮詢命理問題,並聽信其建議以500港幣購買了一盞鹽燈,擺放在睡房改善風水格局。隔數月後突發奇想,在淘寶上檢索同款鹽燈,要價卻只需45人民幣。當時欲通過當時交換的Whatsapp號碼聯絡對方討要說法,對方卻已經“查無此人”。

在廟街被兜售的風水擺件(左)鹽燈與淘寶同款鹽燈頁面(右)|圖源:受訪者提供

“超現實”的問卜遇上現實的糾紛, 雙方同樣被纏繞在世俗的人情與慾望裡。

當“信”遇上“不信”

但香港也在慢慢地改變。不再相信風水的建築物,以及設計他們的人漸漸走近公眾的視野。

以香港故宮文化博物館為例,全國港澳研究會會員胡恩威就曾在專欄文章中批評建築“不符風水”。胡以“一進紫禁城,層次分明”的北京故宮為對比,認為“任何中國建築都要根據規矩,有正門、有一個正道。香港故宮文化博物館缺乏這種規矩觀念。”他還提到,由同一位建築師負責的香港特區政府總部,也有很多不同的人口,沒有一個正門,這於風水不符。“為什麼香港政府不信風水?是對中國文化沒有認識?有沒有好好去學習?迷信西方設計?”

香港故宮文化博物館|圖源:香港西九文化區官網

相對之下,香港人相信玄學,或許可認為是“理性迷信”。隨筆玄學專欄作家南旭在網絡撰文表示,很多香港人會找風水好的地方居住,因為風水好必然是賺錢,有錢,只要是和賺到錢有關的事物,他們絕對不會抗拒去嘗試。香港人玩佛牌也比較普遍,“總之賺到錢,有錢賺,運氣高,乜都得。反而這種現象就不常出現在台灣人身上。”

台灣的街邊告示|圖源:Threads@南旭

南旭的觀點得到港人Castor Sakedge的認同。他認為。基本上香港人係抗拒神佛,唔傾向相信舉頭三尺有神明,但同時“相信有超自然事物咁協助佢哋致富,或者改善運氣。而且尋求最短最簡單嘅方法,希望立竿見影。你叫香港人唸10萬次心經保證致富,定係俾五萬蚊出嚟俾個風水勁人去睇風水,香港人一定揀後者”。

傳統的信仰在香港仍然濃厚地存在著,卻也被鬆動了根基。現代香港人“求神”時,重點在於這一實際行為能夠為自己帶來的收益,是一種心理暗示而非真心的篤信。對於他們一系列傳統的風水及命理諮詢與活動慢慢變成了如鴿子啄拉桿般“somehow do something”的“求雨舞”行為。

關於這樣的趨勢,Patrick認為,古人類用很多方式去尋找未來的答案。如“文王卦、梅花易數、看茶葉、塔羅、求籤、占星卦”其實全部也是觸機。Patrick認為風水是綜合環境學、心理學、統計學、哲學。部份可以說是對透過環境的控制改變身心靈、和磁場。 但純認為只是心理作用是“坐井觀天”、不求甚解:“試幻想如我在燈紅火綠的鬧市馬路中心溫習,對比我在圖書館溫習,可不是兩種體驗嗎?哪那一個能讓我專注?哪那一個更貝成效?這純是心理作用嗎?莫非不是磁場和能量所影響?”

而香港的資深術數師傅湛鏵師傅在過往接受也表示不少人認為風水學和算命就是統計學、心理學,用巴納姆效應來解釋,但其實不完全相符。電腦占卜當然可以如此解讀,大數據分析一兩下,給一個圖形報告。但風水周易,紫微斗數,知識需要多年研習通讀,擇日、佈陣,更是要親歷現場,詳細盤問,是很深奧的學問。“經驗至關重要,不同人在交談時也有不同信息補充,需要隨機應變,靈活結合,絕對是單向的電腦占卜難以做到。”

“只講利益及效率,接下來極大可能喪失兩件事,首先喪失美感,跟着就會喪失優雅。”對於生活在香港的許多人而言,求神禮佛的動作所代表的,或許只是表達希望在自己身外伸過來的一隻手,在迷茫中指引自己前進的願望。但包容各種思潮共存並自由生長的香港,是這座城市美妙的地方。

“我見過有外國能人,能夠不需要任何輔助工具,能準確知道你所問的問問題並且解答,因為他的直覺已練到化境的地步。”Patrick描述道。

採訪/撰文:Charlotte YU

快來分享你的看法吧