11月底,有本港獵頭在社交平台發佈影片稱,有內地大企業想把“兩年一簽”等劣質招聘文化帶到香港,引得“人心惶惶”。

該獵頭表示,其最近在幫內地某知名手機品牌在港請人,卻發覺公司“將內地招聘中非常不好的習慣帶到香港”。除不看年齡35歲以上求職者簡歷外,還希望僅簽訂兩年短期合約,以取代香港職場中慣用的無限期僱傭(即“請長工”)。

香港獵頭發佈影片稱有內地大企業想劣質招聘文化帶到香港|圖源:網絡

影片在內地及香港均引發一輪熱議。不少內地網民大呼沒有想到在內地被默認存在的“年齡歧視”、“兩年一簽”在香港行不通,表示香港“才是勞動者之光”。而香港人則發現香港的職場文化“輸出”到其他地方以後,許多原本香港人習以為常、天經地義的“常識”,卻成了內地人求之不得的“人間理想”。

這背後,有著更長的故事。

從亦舒小說到Office劇:香港職場文化在內地

2017年,電視劇《我的前半生》在內地熱播。這部改編自亦舒小說的劇集,將原著的故事背景從20世紀80年代的摩登香港搬到了今時今日的繁華上海。

這也讓這位生於上海的香港作家的作品經歷了一次重讀。《我的前半生》1982年11月在香港首次出版,書中做了多年家庭主婦的子君,遭醫生丈夫拋棄後不得不重新工作,一步步站起來並再度尋找到幸福 。女主角呈現出時代的進步與現代女性意識,也能在作者其他多部作品中看到,許多讀者習慣稱她們為“亦舒女郎”;與“亦舒女郎”一起被讀者所看到的,是故事里紀錄下的香港女性的職場生存史,以及一種全新的、幾乎未曾見過的工作環境方式。

亦舒小說作品內地版封面|圖源:網絡

小說以外。“office劇”是90、00年代許多內地人了解香港及香港的人的生存狀態的渠道。當年內地的商品市場經濟處於初期發展階段,辦公室文職的工作環境更類似於傳統的“家庭式”或“組織式”,而當年港劇,從八十年代的《公私三文治》到九十年代的《壹號皇庭》,再到千禧年初的《男歡女愛》, 這些表現香港職場打工仔悲歡生活的劇集,均在內地掀起劇烈反響。

根據公開資料,香港人均GDP於1988年首次突破10000美元。80年代香港人均收入月薪為3000元港幣,而一般白領工資約5到6千左右1989年香港失業率更低至略高於1%,幾乎達至全民就業。對比同期內地,在1982年的上海,一级工的月工资才可以拿到42元人民幣,而這已經是內地一線城市的中高層收入。

因此,同時期港產劇集呈現出的角色生活狀態、職場文化,是內地大多數觀眾所難以想像的 。同樣的,亦舒小說的出現,是香港正邁向真正男女平等的年代,“亦舒女郎”們雖然愛情經歷波折,但經濟上大都不用靠男人,甚至居於上風位置。從未來看來,這樣進入職場的現代女性角色設定影響力很大,橫向在同期亞洲文藝思潮中也屬先鋒,也對內地彼時主流的思潮進行了挑戰。

九十年代至千禧年後,兩地交流、人員流動趨於頻繁,這樣的認知差才慢慢被縮小。但每當內地人南下來港就業生活,也會屢屢感嘆香港不一樣的職場面貌。

高效競爭下的高壓環境

這些感嘆中,出現頻率最高的詞是“高效”。

在地鐵裡,高效意味著即便大力宣傳“左右企定定”,行人們仍然堅持左行右立,讓趕時間的人從左側通過;在職場裡,高效則意味著沒有午休,沒有超過20分鐘的會議,每一場會議都快速的確認 5W1H,鮮少離題。

但香港人未必也全然“頂得順”。每逢有颱風路經香港,便有無數香港打工仔“集氣求八號” ,希望天文台掛八號風球而自己能獲得一日假期或在家工作。千禧年初,因香港極少受到颱風正面吹襲而導致停工停課,香港網民甚至因此虛構香港首富李嘉誠發明了一個能阻擋颱風吹襲香港的力場。此討論逐漸由網絡傳至主流社會,2010年10月,香港天文台甚至回應了《李氏力場》論。而迷因圖流傳至同樣有颱風季的內地沿海地區,同樣令打工仔們會心一笑,“右鍵保存”。

“李氏力場”|圖源:網絡

香港職場節奏快、壓力大。雖然嘴上叫著“日日打八號”,但即便不是那樣“鍾意返工”,許多人大概也無法真的希望“手停口停”,仍然要繼續工作。一些香港人便選擇在著裝上試著“探出枝椏”,讓工作變得“更能忍受”。

近日,有網民上班途中見到一位正在當值、認真工作的港鐵職員“個袋度掛住一隻睡衣Usagi”。事主拍下並感嘆,“突然有種‘返工嘅大人也有在好好照顧自己inner child’嘅感覺”。

事件引發熱議。有網民與事主一樣,認為此景十分溫馨,並大曬陪伴自己工作的“枱腳”。有疑似身在醫療業的網民稱,在忙碌的醫院,許多護士都喜歡在身上掛公仔,“咁樣好似返工好過啲”。

有認真工作的港鐵職員“個袋度掛住一隻睡衣Usagi”|圖源:Threads@_k.cwy_

但也有網民對事主與被攝港鐵職員的行為提出質疑。有人認為不應該在身著制服的工作時間在身上配戴私人物件,“其實就真係唔掛得既 有時小小事當睇唔到,但並代表可以咁做”;也有網民覺得事主發文舉動不妥,是變相“幫人地公司監察員工”,稱“有時真係唔係見到咩都要影低放上網,你咁做,過兩日港鐵就會出張公告嘅員工唔可以帶呢飾物返工。 佢哋真係會多謝你。”

而在目前買方市場佔優的人才市場中, 各家公司在招聘時“降本增效”的手段,也讓許多打工仔瞠目結舌。有香港職涯教練表示,COVID後不少港人頻頻經歷“在面試感覺順暢、傾談了超過兩小時,但是還沒有拿到Offer”的故事。該教練社交媒體上“解畫”,認為這些人有可能是去了“假面試”。

教練表示現在香港市場有許多假面試,專門去針對中高層的求職者。許多預算不足的企業,需要拓寬新業務,但又並不希望真的需要增加人手,因此大老闆便會指示現有中層員工,請HR“出個Job AD吸一啲有經驗嘅CV,分分鐘可以吸到Competitor嘅高手,約幾次interview,同你傾吓我哋應該會學到好多嘢。”如是者,應聘者原以為的求職機會,則變成一場免費的諮詢會。

而僱主在網上釋出這類虛假或“Ghost”的職位的動機可能還不只是“偷師”。大型求職網站對超過1500名招聘者進行了調查,發現今年有約40%的公司釋出了假的職缺;目前每10家公司中就有約3家公司有活躍的假職缺。

受訪的招聘者表示,刊登假職缺的目的包括:使公司似乎向外部人才開放(67%),表現得好像公司正在成長(66%),讓員工相信新員工會減輕他們的工作量(63%),讓員工感到可以被替換(62%),並收集CV並將其存檔以備日後使用(59%)。總體而言提高了士氣和生產力、舒緩員工工作量的擔憂,最終有助公司表現增長。10個招聘者中有7個認為釋出假工作在道德上是可以接受的。

職場是座圍城,外面的人想進去,裡面的人想出來。在香港的就業環境遠離了快速上升期後,隨著兩地互通加深,在一系列鼓勵政策的加持下,許多香港人將目光投向了內地。

兩地職場打通,可能嗎?

去到內地就業,是一種選擇嗎?

招聘平台JobDB調查數據顯示,中國內地(包括大灣區及其他中國各地)近五年來首度成為香港打工仔心儀境外工作地點三甲,並成為25歲或以下打工仔往外闖的首選地。但這位與內地手機企業合作的香港獵頭在自己“三觀震碎”後也給未曾經歷過內地職場的香港人本地人一些“內地打工人”震撼。

這是今年年初內地百度副總裁璩靜發佈的過激言論“為什麼要考慮員工的家庭?我又不是她婆婆!”、“員工鬧分手提離職我秒批!”之後,香港人再次關注到內地或者說內地企業就業處境。

而前跡早有可循。一批香港人早已經有了切身體驗:大灣區青年就業計劃由香港特區政府在2021年初推出,旨在鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的企業,聘請、派駐香港青年到大灣區內地城市工作。參與該計畫的畢業生可獲每月1萬港元、最長18個月的津貼,並可獲不低於1.8萬港元的月薪。

但計劃2021年試行時,有逾4成參加者中途退出。2023年計劃恆常化後,收到的反應更是冷淡,入職人數對比職位空缺不足三分之一,甚至計劃恆常化後參與的企業和入職人數都不升反跌,整體入職人數更下跌近34.1%。

冷淡的反應中,有參加者對計劃受惠對象提出質疑。曾有意於2023年參加第一期恆常計劃的鄭鍵毅在接受傳媒訪問時表示,了解這個計劃時,發現與他同期參與者多數有內地背景,由小到大不在香港生活,甚至未參考DSE,認為合適該計劃的並非“香港本地青年”,於是未經計劃到大灣區工作;亦有人表示身邊不少朋友申請中小企職位時“中伏”。有人入職後發現公司管理問題層出不窮;有人職銜和所做的工作有出入。

香港廣州青年總會委員李湃豐分析,退出原因包括:企業缺乏完善職業生涯規劃,視參加者為短期員工,不提續聘轉正職;缺乏職前及在職培訓;參加者薪酬待遇較當地員工高,令兩地員工有矛盾;且難以適應內地加班文化。

比起仍然處於觀望狀態的香港人,內地居民奔赴香港就業的積極則大多了。 香港政府在2022年設立“高端人才通行證計劃”,簡稱“高才通”,希望藉此從非香港人才市場上“搶人才”來填補空缺。根據香港政府官方數據顯示,截至今年9月30日,共收到100,972個合資格人士申請,當中有81,463人獲批,而稍早7月進行的問卷調查,約 71%來港人才已覓得工作,7%正計劃 創業,其餘22%仍在求職。 已覓得工作的受訪者,大多從事香港的 傳統優勢行業,如金融業(佔22%的 受訪者)和專業服務業(佔11%)。這中間,內地來港人員佔據絕對多數。小紅書上,港漂以“香港職場觀察”為主題撰寫的內容層出不窮,且頻頻引起共鳴。

香港人正在為自己“鬆綁”

選擇留港,流入的求職者們正在為香港打工仔帶來更激烈的競爭;而北上就業又仍然充滿著疑慮與不確定。這樣的情況下,一些香港打工仔選擇離開工位,過起“自負盈虧”的生活。他們或者選擇創業,或者以自由職業者的身分接案對客,又或者找到一個能夠遙距工作的職位,成為數位遊牧族(digital nomad)。

Jessica便是其中一人。2年前她第一次開始digital nomad 的生活,曼谷就是個開端。她在社交媒體上表示,自己當初選擇工作的時拒絕了一份人工比現職高20%的公司,正因見到現職的公司有較靈活的政策 。她表示,公司其實沒有批准員工能完全遙距工作,“但極幸運遇着個好上司好支持我探索世界先做到digital nomad”。

如今的Jessica經營著Youtube 頻道與Instagram/Threads主頁紀錄自己背著背包旅居世界的經歷, 為自己的人生打工。

Jessica的獨旅Vlog|圖源:Threads@backpackca_影片截圖

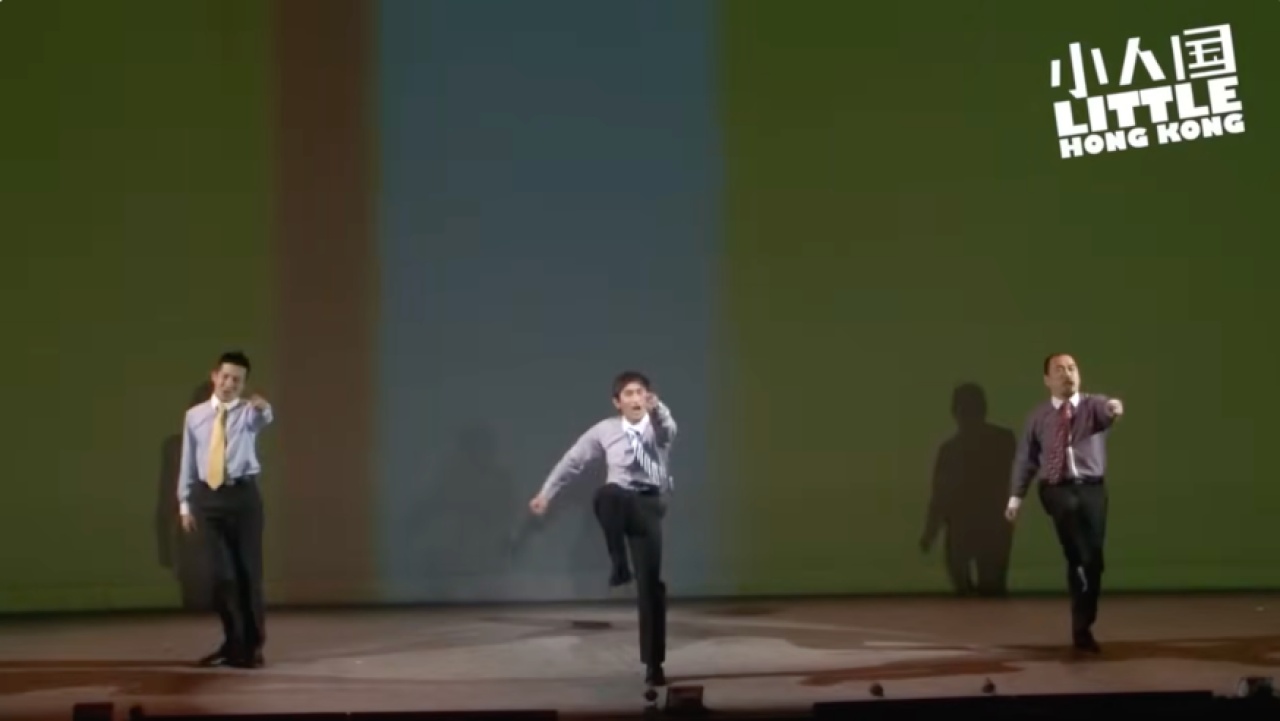

而即便仍然更願意按部就班、“按時出糧”的打工仔,也正在為自己鬆綁。2013年由W創作社主辦、風車草劇團協辦於葵青劇院公演的《小人國4》舞台劇,其中的《職場卸膊操》堪稱經典。

舞蹈講述辦工室員工於日常工作的時候,一旦“有鑊要揹”,要怎樣說話才可以將責任甩走,成功卸膊,全身而退,演員說出“卸膊名句”時會配上不同手腳動作,令打工仔們甚有共鳴,會心微笑,一度在網上爆紅,被大讚反映出不少打工仔心聲。

《小人國4》舞台劇片段|圖源:W創作社Youtube影片截圖

演員的表演及台詞傳到了互聯網上,成為本地迷因,部分民間非正式的二創設計及衍生產品隨之銷售緊俏。這句原汁原味的廣東話“卸膊句”北上後甚至輻射到許多非粵語區的受眾,相關商品呈現跨越語言壁壘的火爆銷情,最火熱的店舖最近一個月內單這一商品便售出逾千件。買家對於創意紛紛給予好評——無論是操什麼語言的打工仔,坐在辦公室中與各種人與事周旋時的複雜心境恐怕是共通的。

“呢單嘢唔係我跟開”衍生產品於內地銷售緊俏|圖源:淘寶截圖

繼內地“00後整頓職場”遍佈互聯網之後,一股“諧音工牌訴說職場心聲”的風也颳到了香港。10月,有人在小紅書上發表“當我把工牌帶到了香港”,引起了港人熱議。只見工牌上寫著“Tony帶水”、“你食左飯May”、我Bonnie你誰幫我”、“又要Willian又要戴頭盔”,內地傳來的讓人啼笑皆非,有本港網民表示:“個個都有聲!”“我係Max,Max事都毋揾我!”,引得港人紛紛效仿。

專業、高效、適應力強的香港打工仔正在一步一步地為自己鬆綁,令自己在不至於被工作壓垮。而這種態度與文化的轉變也可感地輻射開來,在其他地方的打工仔處獲得共鳴。他們或許有的乾脆離開辦公室與payroll,開啟自己的創業、旅居、自由職業生活;留下的那部分,也更願意在上工時帶著一隻最愛的兔公仔陪伴自己內心的孩子,製作一個“瘋言瘋語”的搞怪工牌,或者在網絡上下單一套刻有聰明話的圖章放在工位上——

當然很難直接印在同事遞來的文件上,但至少可以在沮喪疲憊的時候印給自己看看,在繼續著手眼前的工作前困難暫時地笑出來。

採訪/撰文:Charlotte YU

快來分享你的看法吧