“我原以為會看見一群年輕人在海濱漫步,互相交換新年祝福。”回憶著那個喧囂的夜晚,在香港城市大學就讀商業系三年級的阿樂這樣向記者表述。當日,他與學校的三名同學相約在觀塘海濱倒數,“當踏進那片空間,彷彿進入了一個完全不同的維度。”

狂歡作為一種抽離

2024年的最後一天,觀塘海濱公園裡開始出現零星的人群,像候鳥一樣逐漸在這片臨海的空地上聚集。這個海濱步道全長約一公里,視野覆蓋包括啟德郵輪碼頭和跑道公園的東九龍新地標,更可遠眺港島東的璀璨夜景,飽覽維多利亞港和鯉魚門的風光, 因此也稱為了除夕倒數的熱門地點。

在傍晚時刻,還是幾聲此起彼落的寒暄和笑語,與平日並無不同;等到夜幕低垂,人潮聚集,這裡的空氣便開始改變。

阿樂是6點前後在附近快餐店買完夜晚大家小聚時的食物後來到海濱的。“你好容易就可以感受到那種轉變。”阿樂說。他形容那些年輕的面孔逐漸被某種莫名的興奮感所籠罩,彷彿“每個人都在尋找一個突破界限的出口。”

回憶中,阿樂表示隨著夜色漸深十五六歲的少年們開始在海濱肆意穿梭,尖叫大笑和街邊卡拉OK機的播放的樂曲成為了當晚的背景音。“Free hug”的牌子在人群中此起彼落,電子煙的白霧不時從某處升起——這些本應是“成年人准入”的場所才能發現的景象,在這個特殊的夜晚,在被打破了界限。

據他判斷,當天大多數都是大學生以及未成年,很多人的年齡“判斷唔出,但樣都好細。” 與阿樂同行、另一位就讀於城大的學生Creamy Tsang目睹一位青少年女孩詢問一位不認識的青少年男孩是否想接吻,對方同意了。她認為,最令人震驚的不是這些行為本身,“而是那種集體無意識下的狂歡。每個人似乎都在尋找一個理由去證明自己好alive(活著),去觸碰那些平日被規訓所約束的邊界。”

戲稱自己為“戰地記者”的Youtuber EG大個仔在除夕當夜出發去到觀塘海濱。實地採訪時以視像紀錄,影片上載半個月內已獲得逾72萬次播放。從影片呈現的內容來看,部分年輕人確實疑有“踰矩”行為:一名報稱14歲的受訪少女就透露,自己認為有人會在公廁發生性行為,現場亦見公廁外大排長龍。

一名報稱14歲的受訪少女就透露,自己認為有人會在公廁發生性行為|圖:EG大個仔YouTube影片

與阿樂有類似觀感的還有不少當晚的到訪者。有人在社交網絡紀錄,除夕倒數到零時,響起的不是“新年快樂”的祝福,取而代之的是此起彼落的粗口與尖叫,幾乎全部是“四字港罵”。垃圾則開始在人們腳下堆積,有些甚至被隨意拋進漆黑的海水中。觀塘海濱在這一刻彷彿變成了一座無人監管的遊樂場。

但也有親歷者表示,網絡上瘋傳的“生人打茄輪”、“殘廁排長龍”描述有誇張的成分存在。“相比蘭桂坊,這個地方安全得多,也更有秩序……而且我看到那裡有相當多的警察在巡邏。”Youtuber EG大個仔在接受本地媒體時表示。至於參與Free Hug抱和Free Kiss的人,他看到的肢體接觸都是自願且輕微的,有些甚至根本沒有碰到對方。而海濱長廊也絕對不是某些社交媒體用戶所聲稱的那種放縱之地。

“落得觀濱就一定有free hug free kiss——我覺得這樣講有點不公道。”EG表示。

那麼,這種對於“活色生香”畫面的想像從何而來?

“夜蒲”作為一種“活化石”

觀塘海濱在開年成為城中熱話,主要是觀眾普遍認為那些網傳的貼文中,少女少男們太過“狼死”,級別更加“拍得住”蘭桂坊。

即便有人以“公廁外大排長龍”。但至於公廁裡實際發生的事情,並無人知曉。“畢竟其實節假日有event(活動)嘅公眾地方廁所排隊係好正常”。但就在這樣的情況下,“新一代LKF”的名號已提前一步不脛而走。對觀塘海濱長廊的過度解讀,可以說是社會對年輕人群體活動的某種刻板印象,也凸顯了社交媒體時代下,訊息傳播容易被放大和扭曲。

但無可否認的是,觀塘海濱已然發展成香港Z世代的潮流集散地——年輕人在此飲酒、結識新朋友、欣賞遊艇音樂表演,氣氛宛如夜店。

這些年輕人在尋找什麼?是刺激?是解放?還是在這座高度規訓的城市中,一個可以短暫逃離的出口?

被拿來做比的蘭桂坊,是昔日香港著名夜生活區,如今逐漸轉型,引入多間內地品牌的卡拉OK和重慶火鍋店,不少遊客形容“越來越像深圳”,香港娛樂場所的客源正在轉變。有網民評論表示:不是說我還喜歡蘭桂坊(已經不再了),但照這樣下去,香港會變得跟新加坡一樣無趣和死板了。

2023年某日夜晚的蘭桂坊|圖:Twitter@hurtingbombz

“香港現況係,大陸人喺港島返工,香港人喺觀塘返工,南亞裔喺地盤返工。所以點解蘭桂坊會有重慶火鍋,觀塘海濱會有蘭桂坊。”網民illiterate.man分享自己的觀察。

除了蘭桂坊,觀濱威脅到的可能還有去年傳出獲新租客以140萬承租的尖沙咀大富豪夜總會佔地5萬呎舊址項目。據報,“新大富豪”將會主要面向年輕人,提供一個綜合娛樂場所,供應場地和酒水。該位置在科學館道14號新文華中心地下及地庫,面積達5萬方呎,在90年代便是國際聞名的夜總會,一度曾是尖東地標,也是香港“燈紅酒綠”夜生活的代名詞。據悉此項目定位以蘭桂坊為對手,目標是吸引前往蘭桂坊的年輕人“轉會”、“轉場”。不過如今看來,觀濱或者才是被新一代香港人“用腳投票”選出來的目的地。

一度曾是尖東地標的大富豪夜總會|圖:星島環球

在瞄準青年市場的商家以及青年人們自發的有機選擇以外,政府的“看得見的手”也在發力。2023年,為推動夜經濟,政府早前在多區海濱舉行夜繽紛活動,觀塘海濱位列其中。同年年底,立法會討論增添觀塘海濱活力事宜,議員鄧家彪更促請當局計劃在觀塘海濱長期舉辦夜間市集,引入水上食肆或仿古海鮮舫,並活化鄰近尚未發展的海濱地帶。鄧認為,目前繁雜的手續和高昂租金令觀塘海濱未獲善用,亦未能創造足夠社會價值和經濟效益。

鄧家彪接受香港電台節目《千禧年代》訪問時指,觀塘海濱遠離民居,即使長期舉行有亦不會惹來投訴,加上觀塘屬活躍商貿區,每一日都有逾30萬打工仔女放工後消遣,適合長期舉行夜市批發及零售界議員邵家輝同樣期望可以做好觀塘夜繽紛,並增加表演項目。

可“夜”是否真就能如願“繽紛”?2024年9月29日,中位於觀塘海濱的《青年藝術節× 中秋“觀”光市集》一連三日舉行。

2024年觀塘海濱中秋市集|圖:星島頭條

至今,發展局局長甯漢豪仍沒有正面回應在觀塘海濱長期舉辦夜間市集的問題,並指出區域涉及發展私人土地,所以使用油塘灣興建遊艇會將交由市場決定,但政府會在當中提供協助。

但在2025除夕倒數以及更多次民間自發的集聚地,揭示了這個片區的夜經濟的另一種可能:不如蘭桂坊在集團下的有序規劃,自由生長的觀濱缺乏商業元素。蘭桂坊唱的是KTV,觀濱則無需消費即可在現場合唱,甚至酒水等販賣點也不多,因此目前觀濱所衍生的“夜經濟”並不算多。這片“藍海”,是否有“勇者”願意去闖?觀塘海濱是否也有潛力從“旺丁不旺財”的隱世好去,處蛻變成為真正面向新世代的娛樂商業中心?

觀濱作為集體記憶

觀塘經歷蛻變已非第一次。上個世紀,觀塘海濱作為公共空間,也與今日大不相同。

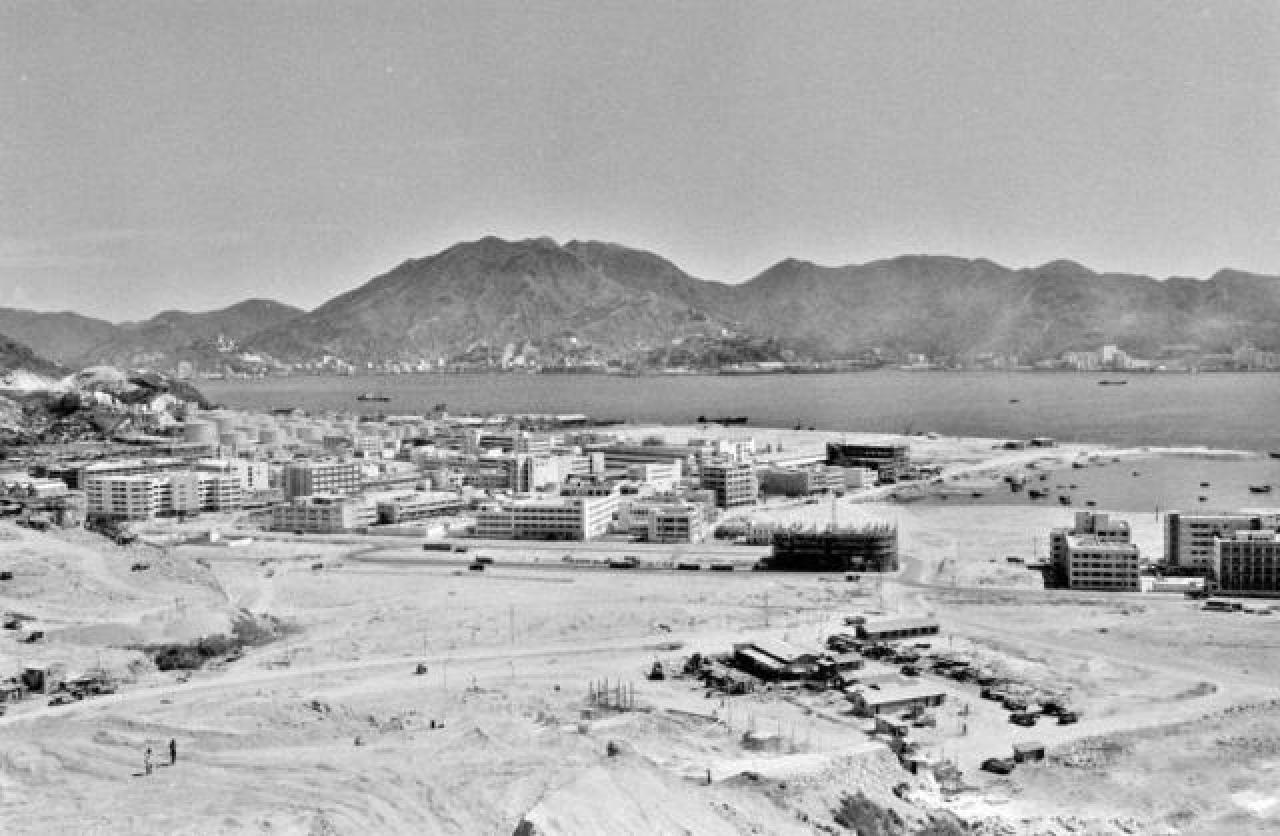

觀塘區在1959 年仍有大部分是山脈和海岸。翠屏邨、市中心、工業區,歷史觀塘海濱花園的前身是海事處觀塘公共貨物起卸區,海濱道則是一條普通道路,毗鄰公眾貨物起卸區、分隔觀塘海濱。

昔日的觀塘區海濱|圖:香港舊照片

海濱道在今日為市民及遊人的消閑熱點,“蛻變”來自於城市規劃師聯同其他專業人士及民間夥伴合作推動的“起動九龍東”措施。“起動海濱道計劃”自2012年起已是起動九龍東概念總綱計劃的其中一項主要工作。海濱道曾獲2017香港規劃師學會年度大獎優異獎。以活化維港兩岸,讓大自然進入都市為發展概念的海濱道公園更是曾奪取香港園境師學會“2021年專業園境獎”與IDA國際設計大獎榮譽獎。

即便中間耗資半億的噴水池在興建開放過程中有不小爭議聲,於2023年起常設的噴泉表演及互動嬉水區仍然在今日為人們提供消閒娛樂選擇。而除了大型藝術設施,花園旁的天橋底,亦聚集不少適合文青的商店,不定期舉辦藝文表演、讀書及市集活動。

於觀塘海濱Busking的樂隊|圖:YOU CAN - 潛能發展中心@Facebook

跑步、放空、野餐、Busking ⋯⋯這是一片被重新定義的海岸線:既是工業記憶的見證者,也是文青們尋找心靈棲息地的淨土。到“社交距離限令”生效的疫情期間,由於室內場所出入不便,大多有配戴口罩、掃碼登記及接種疫苗等要求。像觀塘這樣的海濱長廊開始受到港人尤其是年輕人的歡迎。等時間再來到2025年的第一個黎明前,這片曾經寧靜的水岸,在除夕夜迎來了一場“潑天的流量”。本來屬於“觀塘區民”的“寶藏地”,一下子被放入全體香港市民的目光下。

而提及地點時,有不少網民將觀塘海濱略稱爲“觀濱”,更激起不少困惑與討論。有網民發文稱第一次見到“觀濱”的說法,“要諗多兩秒先知講咩,多打兩個字好難咩”;也有人表示“第一次聽觀濱真係聽到一頭霧水”,認為這可能是“年齡分水嶺: 00後會稱觀濱,而之前出生的人則會稱觀塘海濱。

但也有許多熟悉觀塘的網民稱叫法與年齡無關,表示“觀塘區附近出沒嘅人都係叫佢觀濱”。另外也有人認為,“觀濱”的命名邏輯與廣被接受的“葵廣”、“旺中”類似,既然後兩者被接受,那麼“觀濱”成為新一代年輕人的“旺中”也無不可。更有網民有意發文戲仿,稱 “明明就叫葵涌廣場,係D垃圾00後先會叫‘葵廣’”。

另外還有人預測,“觀濱”一詞或將取代"MK" 成為新一代形容詞,之前所謂的“MK仔”可能不久後會變成“觀濱仔”。

數據似乎也在說明,未成年人在觀塘的活動,且已經引起官方注意:據警方稱,自去年第四季度以來,觀塘區涉及青少年的暴力犯罪有所增加。警方已加強了在海濱長廊的執法力度,在過去兩個半月內平均每天巡邏八次。為防止區內發生青少年犯罪及其他滋擾行為,觀塘警區自1月起展開代號“攀樓”的行動,進行制服及便裝的高調巡邏。

這種有型的介入是否會讓一些感到不自在的青少年離開、另尋新的聚集地?阿樂懷疑。而EG也在自己的影片提及,他認為對於有社交需求的青少年來說,對比環境封閉、由成年人操持的夜店,貼近自然、開放開揚的觀濱已經是個很好的選擇了。

不管如何,化身為另類夜場的觀塘海濱,已然印入了這一代香港年輕人的生活中。“一代人有一代人的LKF(蘭桂坊)。”阿樂如此形容。

Free hug作為全球文化

但觀濱的除夕夜真的就只是新一代“未成年人夜蒲場”嗎?

被人大做文章的Free Hug,實際卻並非新鮮事。 “呢個free hug文化其實早系十幾廿年前都一直存在,只系當時未有咁多social media platform去比大家表達出來。”網民menslodgehk在社交媒體上表示。

誠如其所說,“Free Hugs”作為街頭“快閃”文化的一部分,具有較大影響力的活動可以追溯到2004年,由澳洲青年胡安·曼恩在悉尼市中心發起。當時他剛經歷親人離世的打擊,在一場音樂會上看到陌生人互相擁抱的畫面深受觸動,決定在街頭舉起”Free Hugs”的紙板,向路人送上“免費擁抱”。2006 年,澳大利亞樂隊 Sick Puppies 在 YouTube 上為Free Hug譜曲,製成一段音樂影片並上傳,隨即國際上聲名大噪。截至 2025年1月,該視頻的觀看次數已超過7800 萬次。

澳洲青年胡安·曼恩在悉尼市中心發起“Free Hug”|圖源:Youtube

簡單的舉動打動了無數路過的人。社交網絡還未普及的年代,一段記錄他發放擁抱的影片在YouTube上爆紅,短短幾個月內就獲得了數百萬次觀看。這股暖流很快席捲全球,從紐約到東京,從倫敦到香港,越來越多人開始在街頭舉起”Free Hugs”的牌子。

現代社會中,人與人之間的距離越來越遠。都市人終日埋首工作,與家人朋友的互動越來越少,內心的孤獨感與日俱增。Free Hugs運動恰恰觸及了這種都市病的痛點,用最原始、最真誠的肢體接觸,傳遞著人性中充滿善意與溫暖的一面。

隨後,全球各地都曾出現過令人印象深刻的Free Hugs活動。2007年3月,法國政府作為對抗艾滋病或HIV感染者歧視的一部分,呼籲市民擁抱那些在街頭舉牌提供免費擁抱的人。該運動包括播放包含 Sick Puppies 樂隊歌曲《All The Same》的公共服務廣告。

2016年,一名12歲的黑人兒童Devonte Hart的照片因他在密蘇里州弗格森動亂及北卡羅萊納州夏洛特的Keith Lamont Scott槍擊案抗議活動中,手舉“Free hug”標誌而爆紅。他早在2014年的奧勒岡州波特蘭抗議活動中,被他的一位養母拍到擁抱一名穿著防暴裝備的警察。該照片被稱為“震撼世界的擁抱”並廣泛流傳於社交媒體,而因為這個孩子由兩位同性伴侶的女性收養,也在媒體上成為愛與多元家庭的象徵。(2018年3月,這對養母殺害了包括這個孩子在內的多名養子,則是另外一則故事了)

Devonte Hart與警官Bret Barnum在弗格森集會中擁抱|圖:Johnny Nguyen/Chambers Visuals

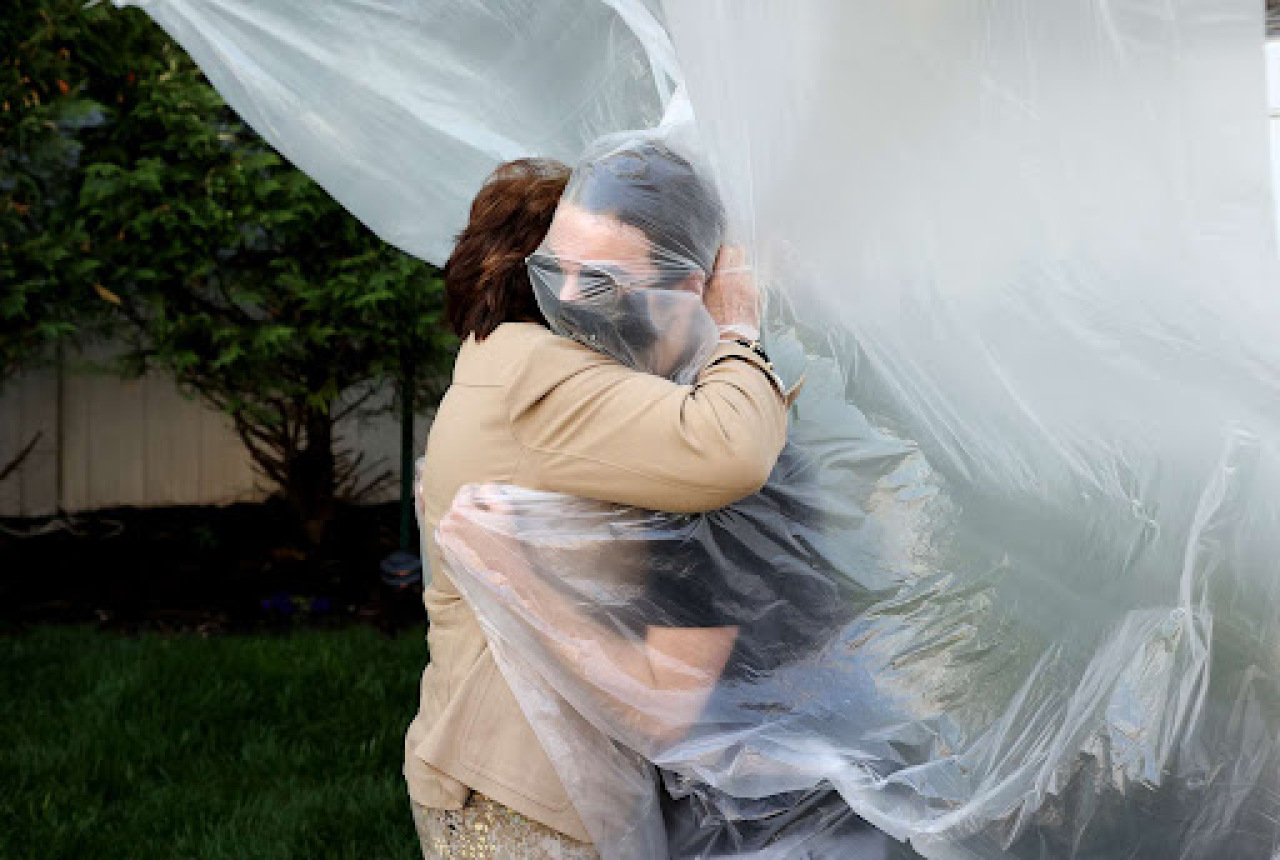

疫情期間,實體的Free Hugs活動因社交距離限制而減少,但擁抱背後的意義並未消失,反而更顯珍貴。2020年,多個國家出現了”隔離擁抱”的創新方式,人們通過塑膠膜或特製的擁抱裝置,在保持安全的同時傳遞溫暖。《時代雜誌(Time Magazine)》曾以”Pandemic Hugs”為題,報導這種創新形式的擁抱活動。2020年5月24日的紐約州旺托,攝影師Al Bello捕捉到奧利維亞·格蘭特(Olivia Grant)通過掛在自製晾衣繩上的塑膠布擁抱了她的祖母瑪麗·格蕾絲·西萊奧(Mary Grace Sileo)。這是自疫情“封城“的2月下旬以來兩人的首次接觸。

2020年5月24日,一名女性在紐約州旺托通過掛在自製晾衣繩上的塑膠布擁抱其祖母。|圖/攝影:Al Bello

隨著疫情限制的放寬,Free Hugs活動再度活躍起來。特別是在一些音樂節、藝術節等大型活動中,常能看到Free Hugs的身影,成為城市文化的一部分。

“點解會去free kiss free hug呢?坦白講,天氣涼左,又加上聖誕節、平安夜、倒數排住隊,花季少年都系無非想去取個暖,搵個情感上既慰藉。”網民如此解畫。除夕夜的觀塘海濱,Free Hugs已經不僅僅是一場街頭的快閃活動,更成為一種象徵,代表著在冰冷的城市中尋找人性溫度,在陌生人之間建立信任與連結。

當晚年輕人或用手機或用紙筆的“Free Hug”和“Free Kiss”的邀約,引發輿論譁然的同時,也讓不少人想起“Make Love Not War”。後者曾是60年代嬉皮士反戰運動的標誌性口號,也表達了那個時代的年輕人。包括阿樂在內的人都將年末的觀塘之夜視為一種開放風潮的“文化復興”。

不過,60年代的“Make Love Not War”帶有強烈的政治訴求和社會理想,也包含年輕人對主流價值的挑戰與反思。而在觀塘發生的事情或許更接近於數字時代人們離開螢幕後尋求更為“情緒價值”與“心理安慰”。

科技時代的反叛向娛樂化和去政治化發展,呈現出另一種形式的社會面貌。

作為年輕人的親密關係教科書

在2025年,香港的年輕一代究竟在尋找什麼?而那些被壓抑的情緒與慾望,又該如何找到一個更健康的出口?

這個除夕夜的觀塘海濱不僅僅是一場偶發的狂歡,或許更映照著這座城市某種更深層次的社會困境——正在經歷青春期的青少年需要與同齡人社交,自然想要在家外與朋友聚會。即便學校公民、經濟與社會科有教授“打羽毛球”秘辛,但真正學習建立親密關係,恐怕也需要以少年少女邁開腿走出去為前提。

在規訓與放縱之間,在成長與迷失之間,在理想與現實之間,青年們正在如何探索平衡點?

“可能係我太保守,雖然而家老了,但都仲記得當時同另一半啱啱開始拍拖,勁怕羞唔敢錫,到最後鼓起勇氣第一次錫果種心跳嘅感覺。 呢啲puppy love係呢個年代可能已經消失哂。”網民foodielag_blah如此感嘆。

Creamy向記者表示,許多人或許是因為,與朋友作夥,認識心儀陌生異性的勝算較大、也不會過於緊張害羞。網路上也有人分享青年人群的“社交經”也有相似的看法:“單獨(搭訕)比較困難。讀書時期,試過幾個男仔來跟我們幾個女仔說一起玩,如果大家唔抗拒係會一齊玩,例如燒嘢食、沙灘打波等等 一班人會比較沒那麼尷尬自修室也可以識到新朋友。讀書時每天都坐同一位置,識了不少新朋友,男男女女都有。不過忘記他們是如何開口了。”

但這種論點顯然無法完全阻止人們對於觀濱除夕夜的活躍想像力。泛酸的言語在網絡上蔓延開,是從新年第一天開始的。有男性表示,如果“有男想溝女以後就去觀濱,一溝一個”;有女性則表示以後甚至會將“是否去過觀濱倒數”作為擇偶的標準之一。如果對方的答案是肯定的,那麼心中便可早早除名。

在簡介中稱自己有8年前線諮詢經驗、專攻男士情感的menslodgehk不時在社交媒體及群組分享兩性心態與技巧。他認為,當日倒數的那晚,觀塘海濱的確有許多單身,而且寂寞“不過絕大部份年紀都係好細,十幾歲既年紀為主。好視乎返你係一個年紀幾大嘅男人, 而且你又會唔會想搵返呢個年紀組別嘅女仔做女朋友呢?”他表示,平時不擅長交流、不會接搭的男性,即便到了觀濱,同樣面臨著無法推進浪漫關係的窘境。

這種窘境在世代內似乎是普遍的。有網民分享,認為時代推移,這一代年輕人已經日趨保守:“我讀書的時候香港街上有很多男生會搭訕女生的,但到我大了發覺越來越少,我聽姑姐說以前姑丈追求她的時候會拿束花在她公司樓下等她收工... 但現在也絕跡香港了,因為這些行為都會被視為變態吧,又怕被告性騷擾...漸漸地香港男生也開始草食化...寧願放假在家裡打遊戲機...這也是香港少子化的原因...但我發覺日韓台也差不多。”

新一代的性觀念是否日趨保守、或是進入輪迴中一個“趨向保守”的階段?“大家都更習慣訊息傾解,反而令面對面和陌生異性的交流變得令人恐怖”阿樂這樣認為,而隨著年紀增長,當年的“初生牛犢”也失去了青年特有的那股自信:“小時候會大膽向陌生女生拿ig, 年紀大了有幾次有著衝動想搭,但想了想老了、眼袋深了,變丑的自己 會被當變態,拒絕,然後成為她當晚 STORY的飯後話題吧就這樣默默轉回頭走去。”

這個晚上並非只有狂歡與失序。正如另一些目擊者所言,夾雜盤繞的還有更複雜的心情。“例如(Club)到場的人,有一些都是自己站⋯⋯沒有進到pool玩,純粹站,在這裡看。其實在club也有這些人,在觀濱也有這些人,”EG在1月16日發佈的《觀濱後記》影片中這樣講。 無論處於何種心情,在喧囂之外的角落,依然有人安靜地倚著欄杆,懷抱著積累了一年的情緒,看著維港的波光,等待新年的第一道曙光。

“觀塘海濱就像一面鏡子,”阿樂形容,“呈現什麼樣子,和你什麼時候來、帶著什麼心情來有關。聖誕和新年是一回事,平日夜晚時一回事;你帶著‘去蒲’的想法來是一回事,帶著和朋友小聚的心情就又一回事。”

夕陽西下時的觀塘海濱|圖:expedia.com

而當晨光再次灑落在觀塘海濱時,地上的垃圾會被悄悄清理,喧囂也將會暫時重歸平靜。

採訪/撰文:Charlotte YU

快來分享你的看法吧